中外製薬はスイスのロシュ傘下でありながら、高い創薬力を武器に独立経営を守り続けている。提携から20年以上、互いに譲れぬ条件を尊重し築かれた関係は「天国での結婚」と称されるほど良好だ。血友病治療薬「ヘムライブラ」など、世界に通用する新薬を次々に創出してきた。だが創薬競争の激化により、今後も自主性を維持するには、圧倒的な開発力の継続が求められる。

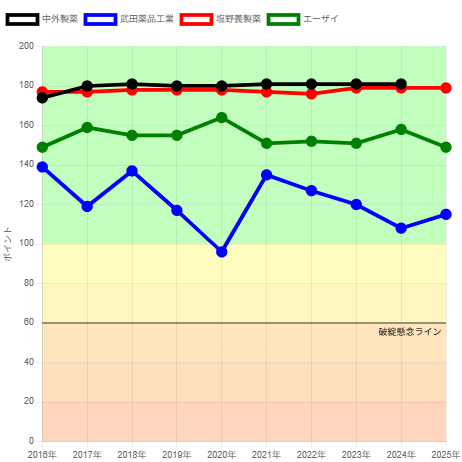

財務視点で見る製薬4社の企業力

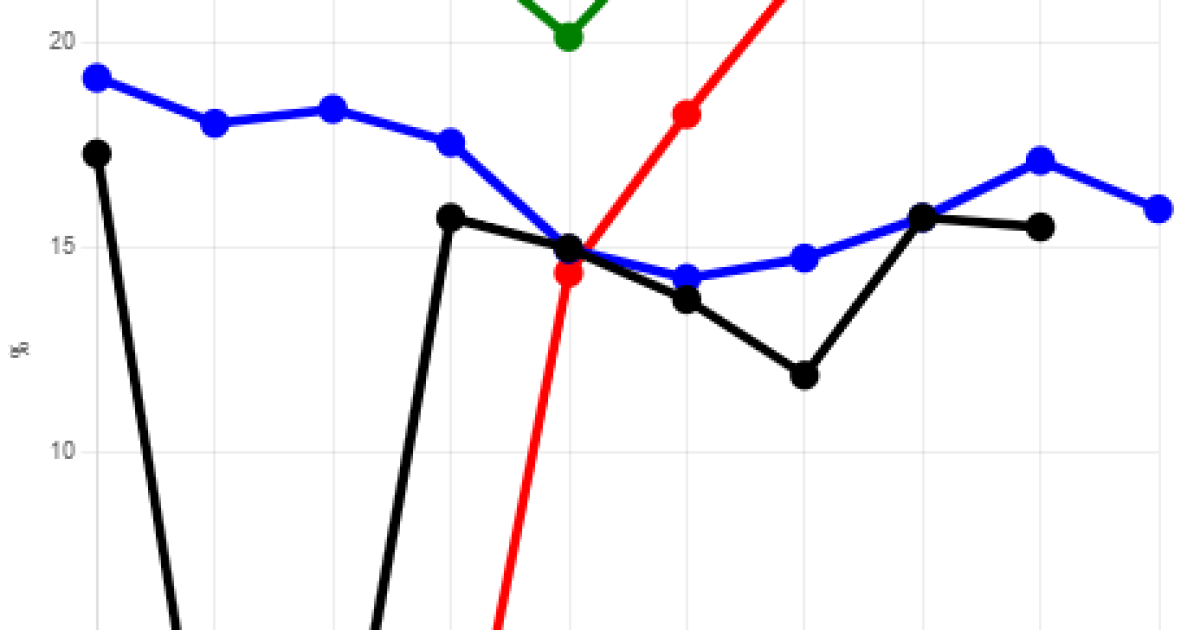

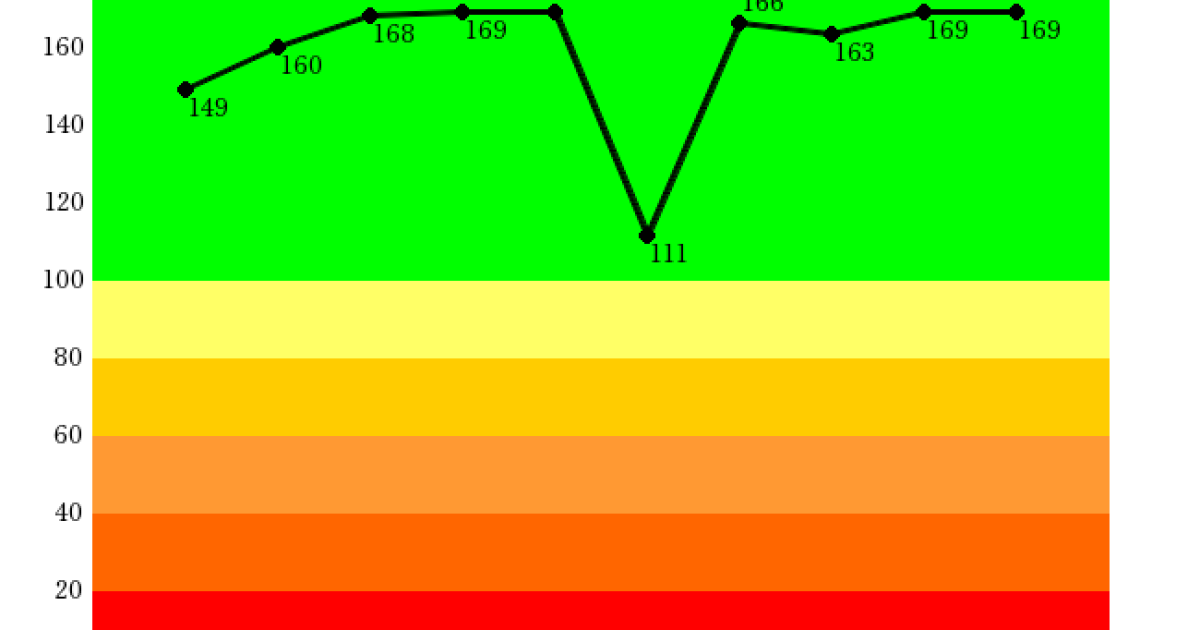

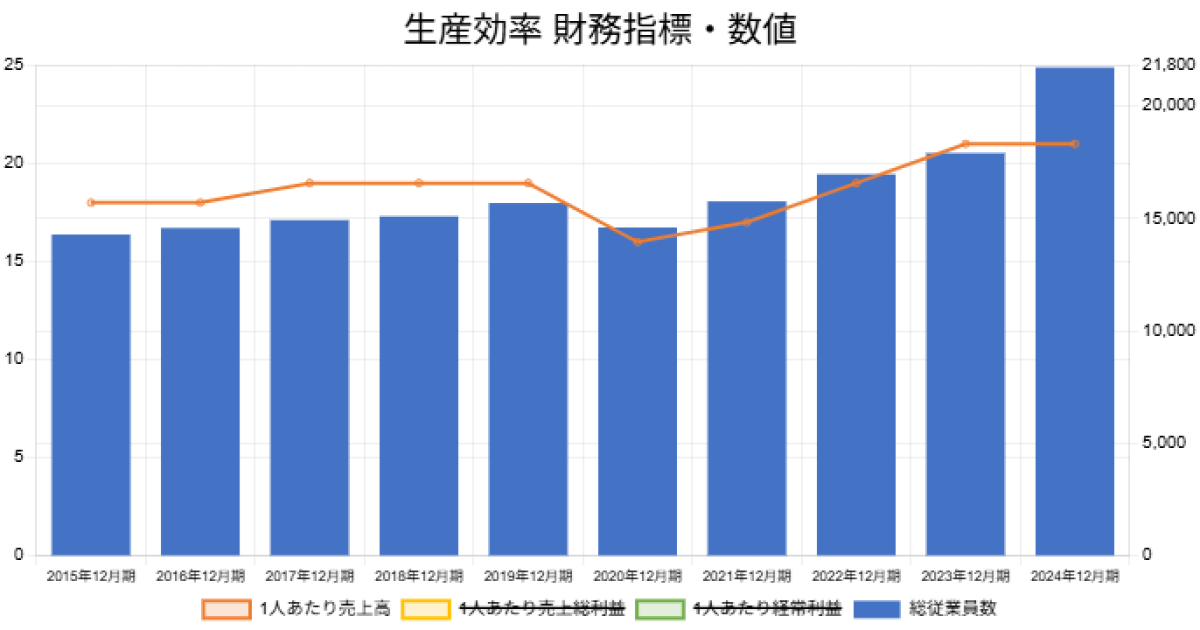

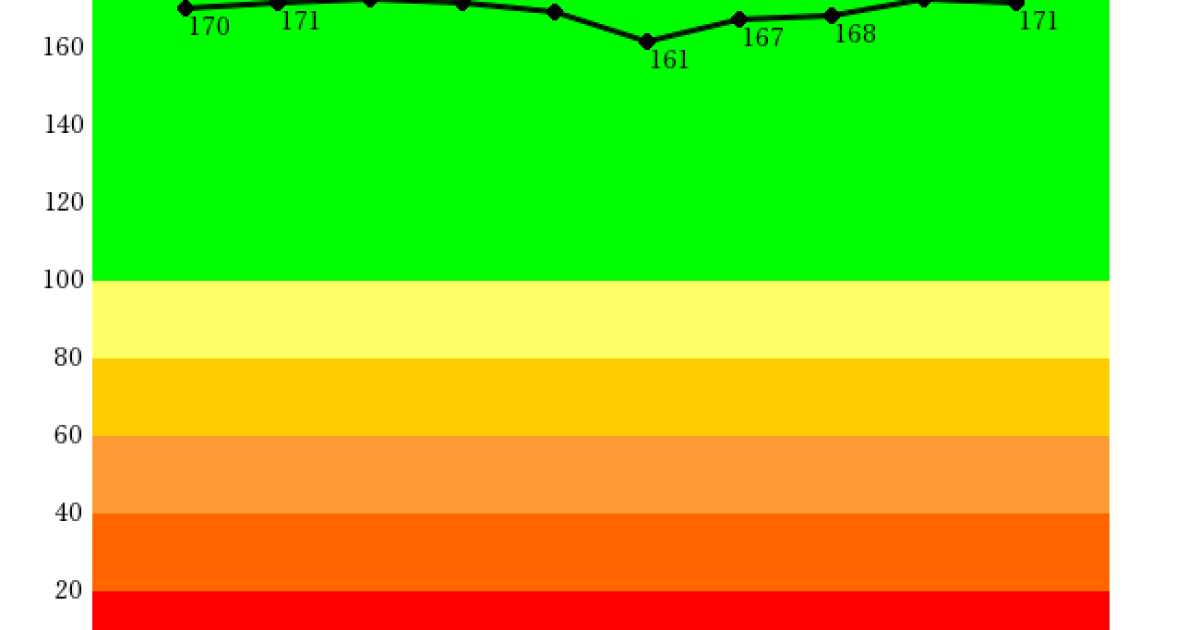

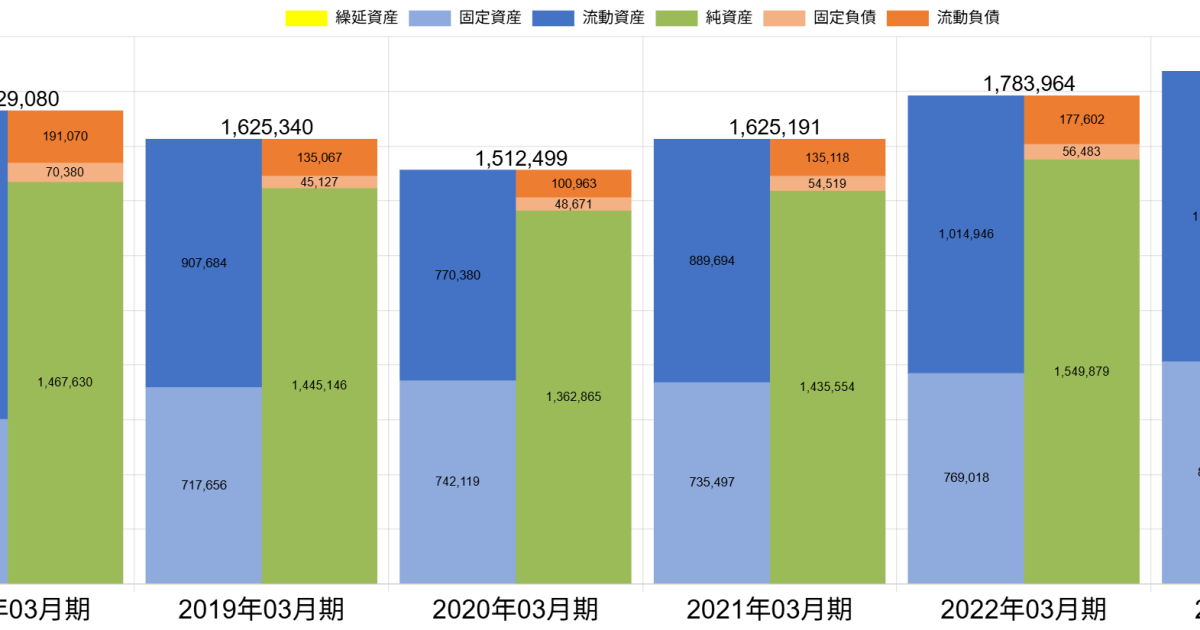

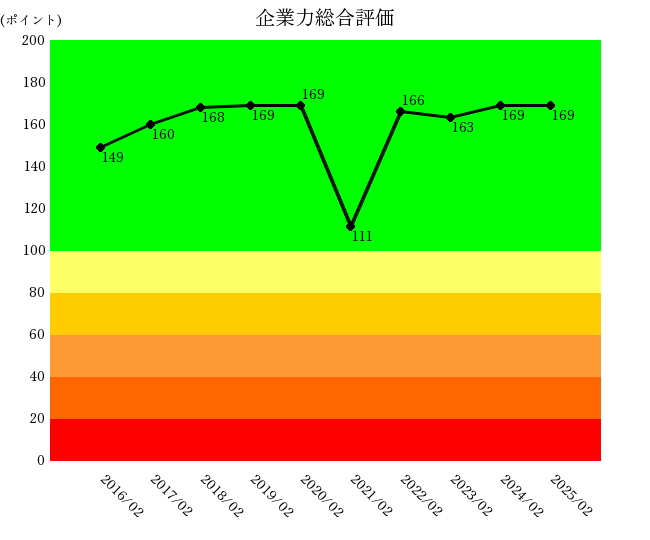

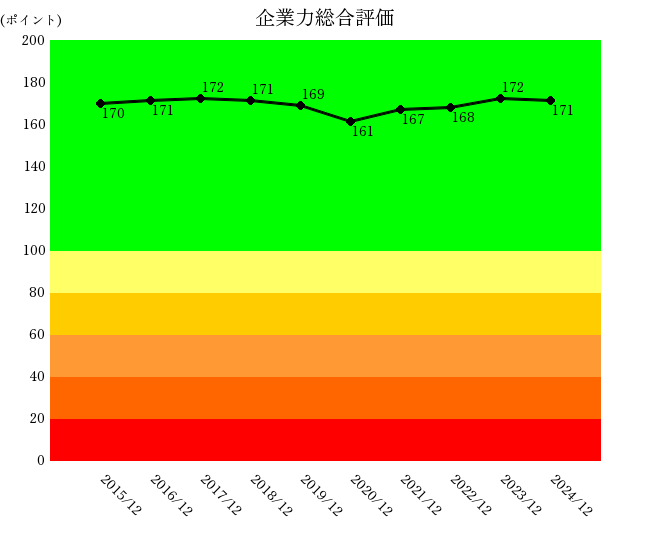

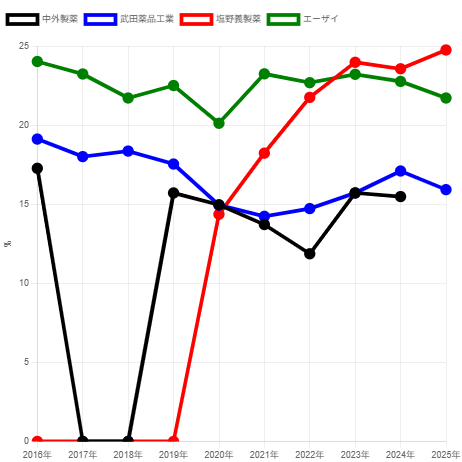

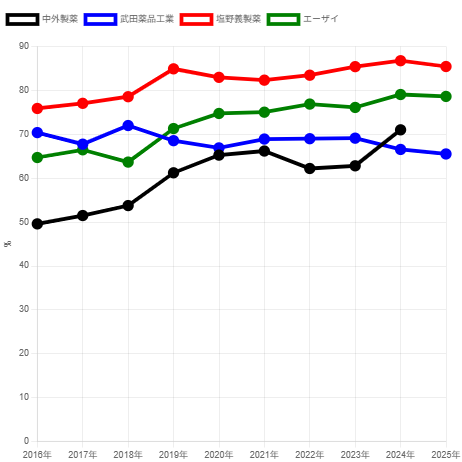

中外製薬(黒)、武田薬品(青)、塩野義製薬(赤)、エーザイ(緑)の4社を財務の視点から比較すると、企業力の総合評価では中外製薬と塩野義製薬が高い安定感を示している。

研究開発費 新しい製品や技術の研究・開発に使う費用で、研究者の人件費や試作費、特許出願費用などが含まれ、通常は販管費の一部として計上されます。

「研究開発費とは」を詳しく読む は売上規模に比例し、武田薬品が圧倒的に多く、さらに伸長している。他の3社もそれぞれ増加傾向にあり、研究開発への投資姿勢がうかがえる。

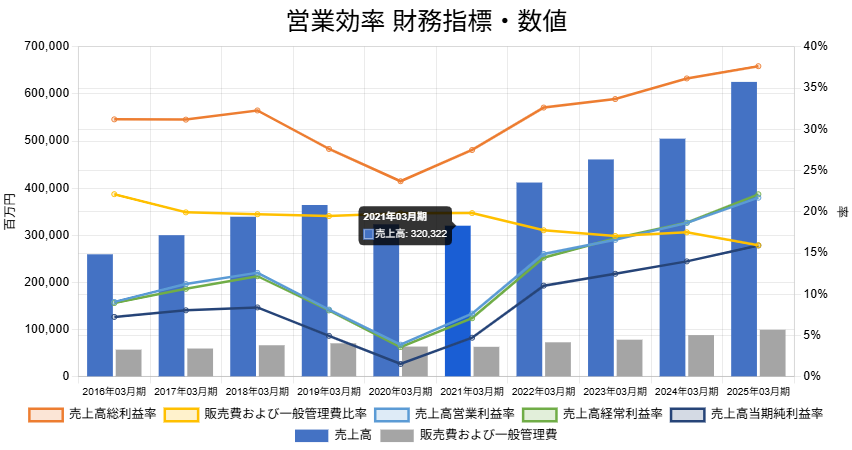

研究開発費比率と粗利率から見る開発効率

売上高研究開発費比率 研究開発費÷売上高×100(%)で計算され、売上に対してどれだけ研究開発投資をしているかを示す指標です。将来成長へどの程度コミットしているかを読むのに使われます。

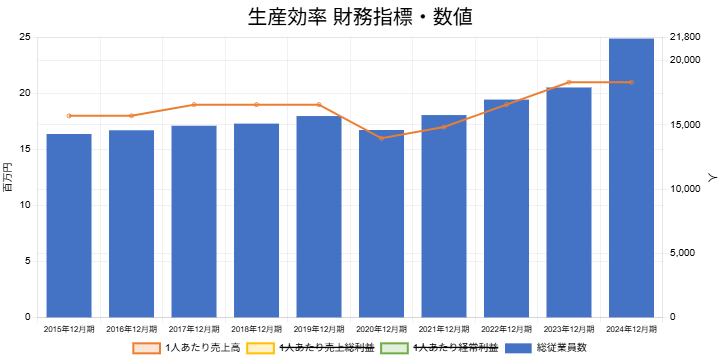

「売上高研究開発費比率とは」を詳しく読む (売上高に占める研究開発費の割合)は、企業の研究開発への意欲のバロメーターだ。エーザイは安定して高く、塩野義もここ数年で急速に比率を高めている。一方で、武田薬品は低下傾向、中外製薬は4社中最も低い比率となっている。

しかし注目すべきはその先だ。売上高研究開発費比率を高める目的は「増収」と「売上高総利益率(粗利率) 売上総利益÷売上高×100(%)で計算される指標で、商品・サービスがどれだけ粗利益を稼いでいるかを示します。価格競争力やビジネスの稼ぐ力を見る際の基本指標です。

「売上高総利益率とは」を詳しく読む 」の改善」にある。塩野義は支出額自体は少ないものの、比率を高め、粗利率は4社中トップに。効率的な研究開発が利益に直結している。

研究開発投資と収益性の成果

一方、武田薬品は巨額の研究開発費にもかかわらず、売上高総利益率は低下傾向で、投資の効果が見えにくい状況にある。エーザイは研究開発費の伸びが鈍化しているものの、粗利率は堅調に上昇し、収益性の高い製薬モデルへと移行している。

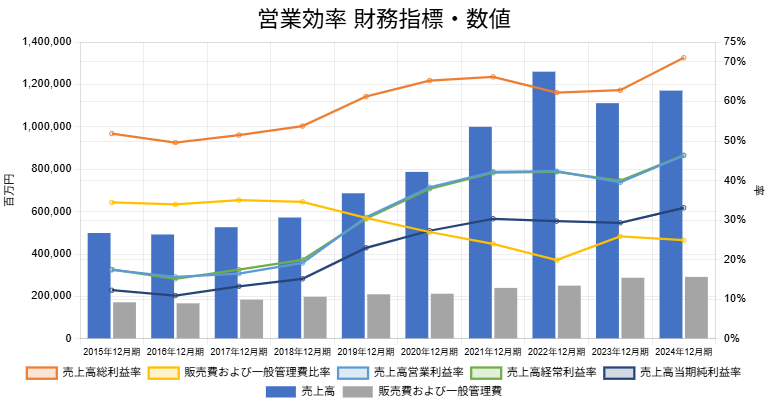

中外製薬は研究開発費比率こそ低いが、売上高総利益率は急上昇中。増収も力強く、営業効率の改善が顕著である。まさに「少数精鋭」で勝負し、着実に成果を出していると言える。

熾烈な創薬競争の中で、「攻め」の姿勢を崩さず増収と粗利率向上の両立を図る中外製薬に、今後も大きな注目が集まる。

(この記事は企業力Benchmarkerで作成しています。 https://bm.sp-21.com )

■この企業の最新の分析はこちら → https://bm.sp-21.com/detail/E00932

- 企業の成長が無料で一目でわかる

- 上場企業4000社、非上場企業1000社の最新の分析結果

- 企業の成長が無料で一目でわかる

- 上場企業4000社、非上場企業1000社の最新の分析結果