HRからサイバー領域へ、ビジョナルの次なる挑戦

即戦力人材向け転職サービス「ビズリーチ」で知られるビジョナルが、次なる成長エンジンとして注力しているのがサイバーセキュリティ事業です。

新サービス「Assured企業評価」は、取引先のセキュリティ対策を統一基準で可視化し、これまで属人的だった調査業務の効率化と、リスク管理の質的向上を目指す取り組みです。

本サービスを担うのは、社内スタートアップから誕生した子会社・アシュアード。代表の大森厚志氏は2015年に新卒でビズリーチに入社し、2022年に同社を創業しました。注目すべきは、ビジョナルの南壮一郎社長が「新規事業は自立できなければ意味がない」として、広告、採用、営業といった主要機能をあえて子会社に任せる“厳父”流の方針を貫いている点です。

数字が物語る成長戦略の堅実さ

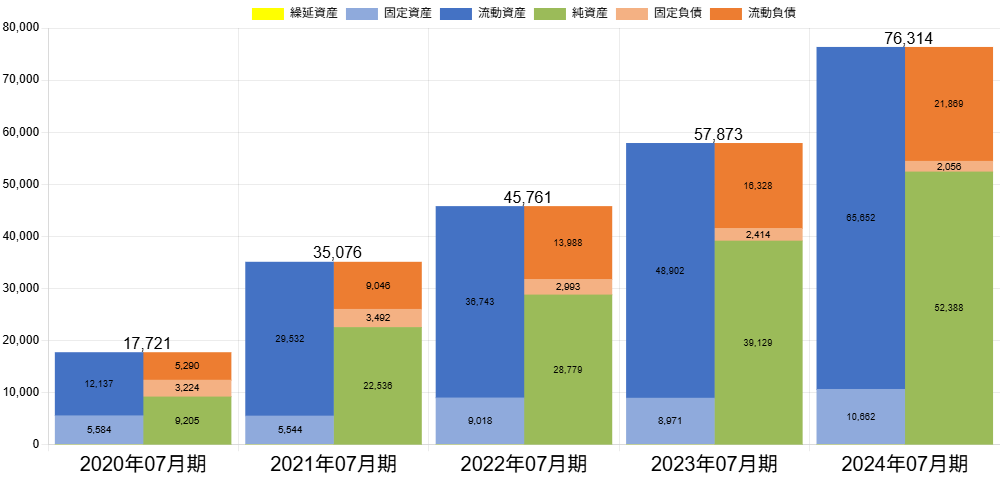

「10年後にはHRテック企業ではなく、サイバー企業と呼ばれるようにしたい」──南氏のこの言葉には、新領域にかける本気度がにじみ出ています。実際、ビジョナルは606億円の現金および預金を保有し、無配を維持しながらも、M&Aや成長投資に積極的な姿勢を示しています。

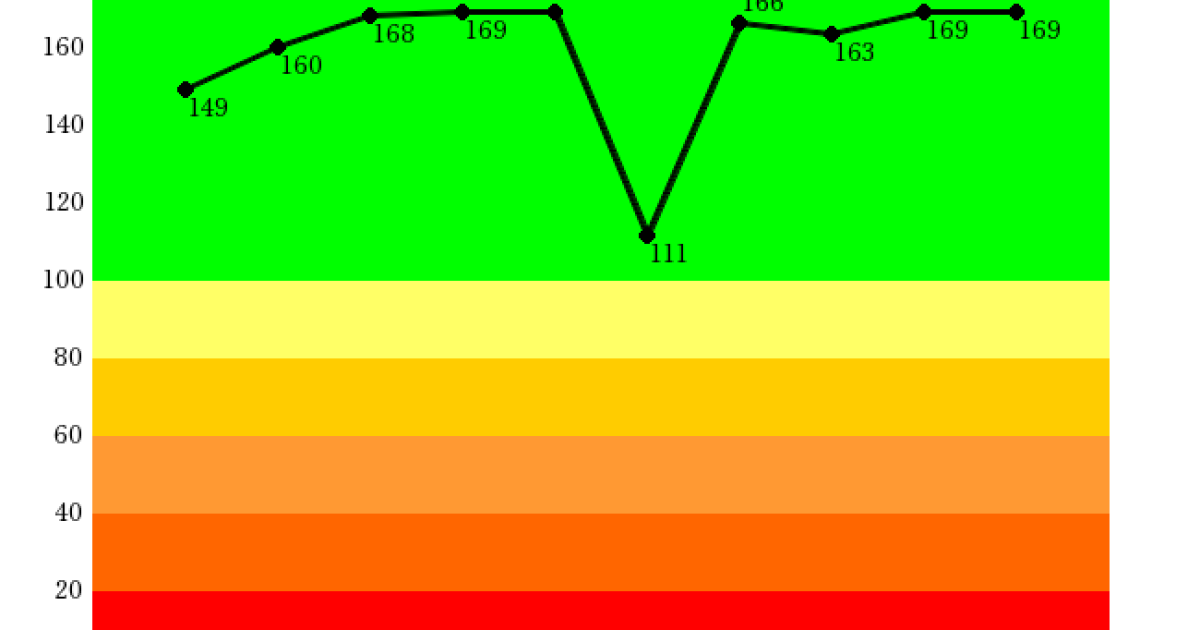

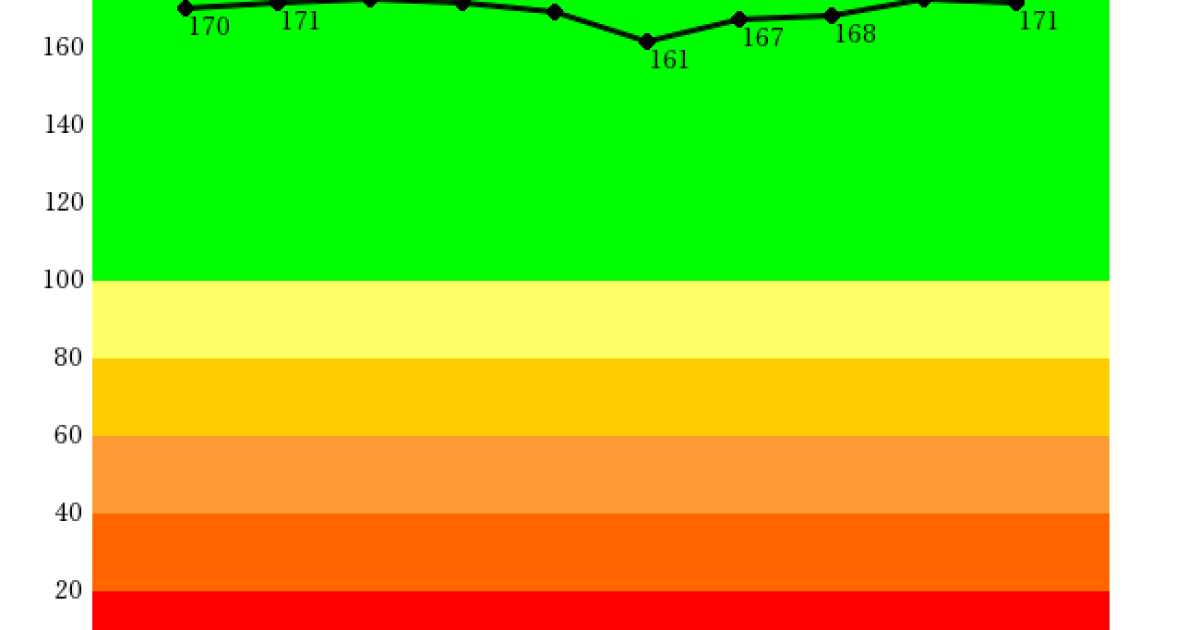

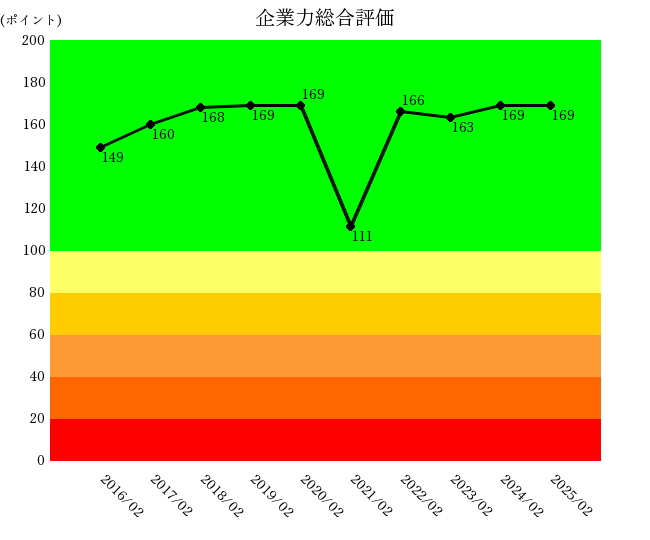

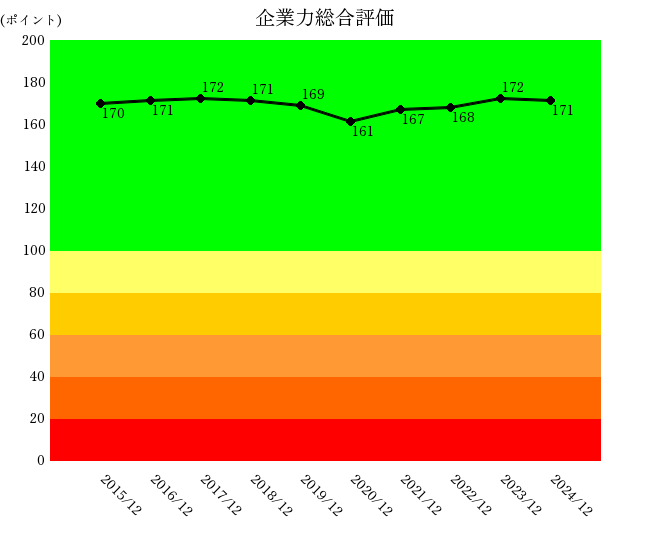

財務データからも、その成長戦略の確かさが読み取れます。企業力総合評価は174ポイントと高水準。

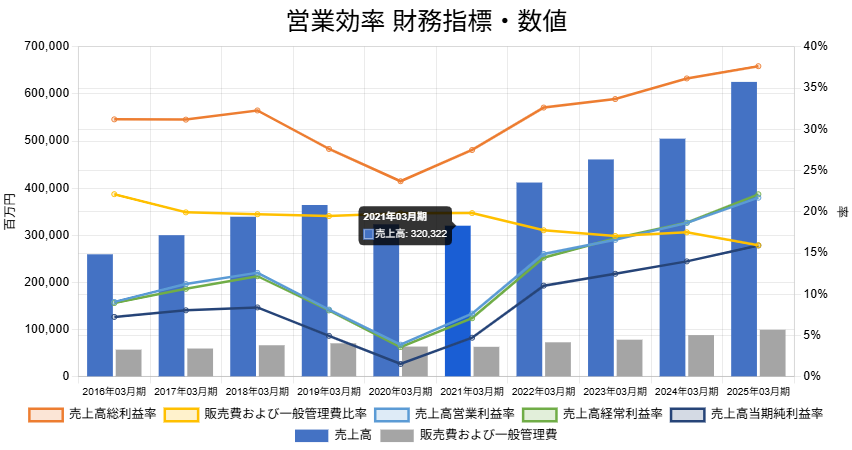

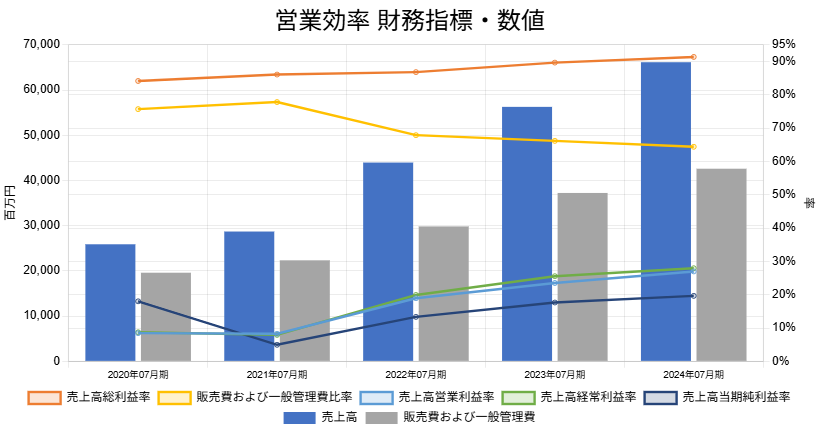

PL構造を見ると、売上原価(オレンジ)が小さく、売上総利益(青-オレンジ)の厚みが際立ちます。これは、十分な販売費および一般管理費(販管費)を投下できる収益性の高さを示しており、実際にテレビやソーシャルメディアなど、幅広い広告展開が確認されています。

営業利益(緑)の伸びは、売上高(青)を上回る勢いで推移。営業効率の財務指標グラフでも、順調な改善が可視化されています。

高生産性と堅実な財務基盤が支える自立戦略

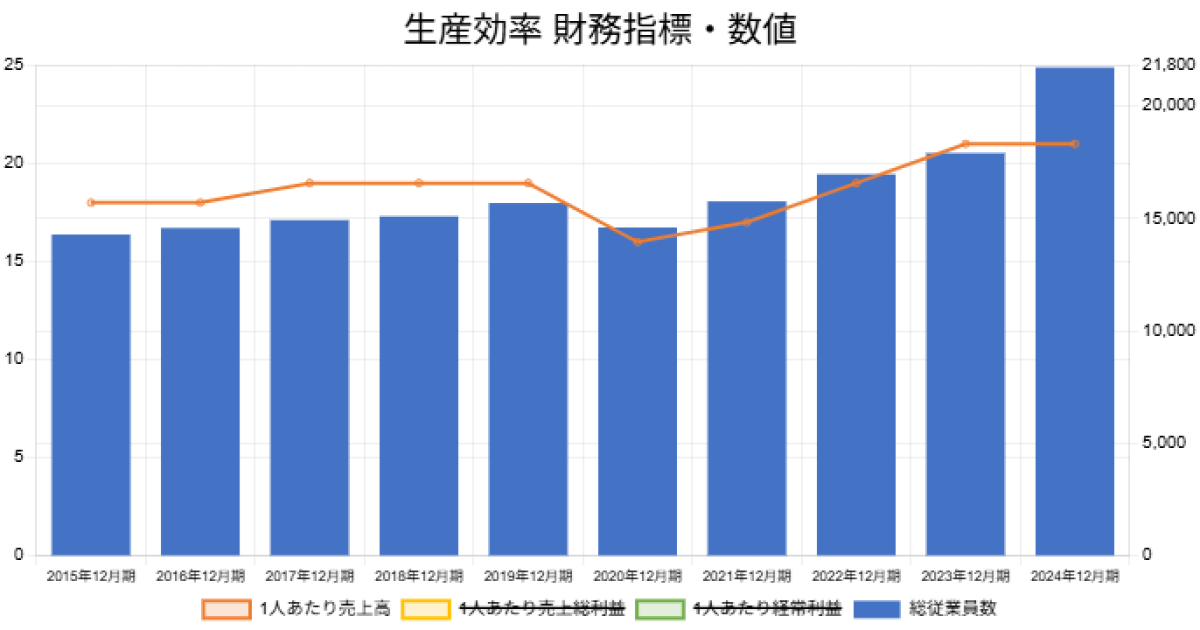

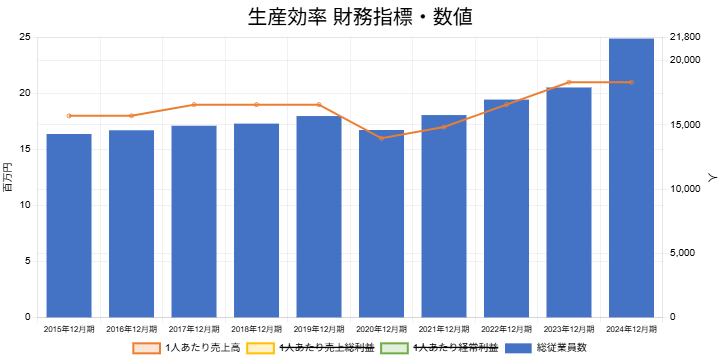

また、生産性指標に目を向けると、従業員数(青)は拡大傾向にありながらも、1人あたり売上高や経常利益は堅調に推移。2024年のデータでは、1人あたり売上高が30,953千円、経常利益は8,646千円と、業界平均を大きく上回る水準です。1人あたり売上高が1,000千円を超えない企業も少なくない中で、極めて健全な水準と言えるでしょう。

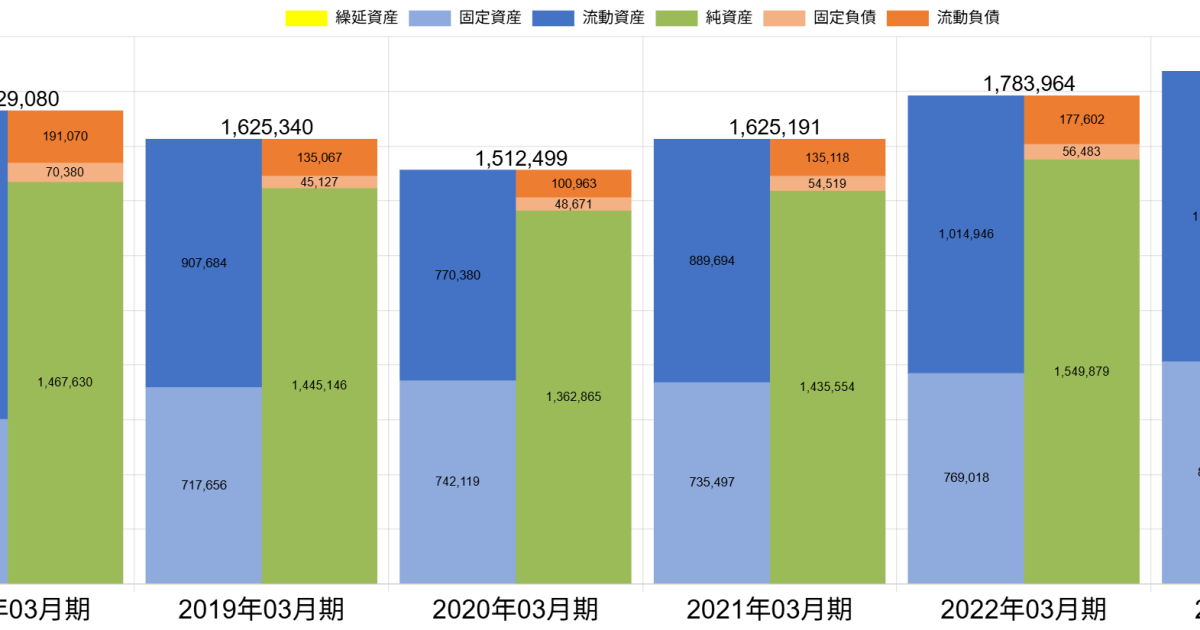

貸借対照表(BS)も安定感があります。流動資産(青)の大半が現金預金で構成されており、極めて高い流動性を維持しています。有利子負債も抑えられており、財務リスクは限定的です。

これらを踏まえれば、“自立前提”という厳しい育成方針のもとでも、アシュアードが第2の柱として成長する可能性は十分にあると言えます。HR領域で築いたビジョナルの事業運営力が、新たな産業領域でどう花開くか──今後の展開に注目したいところです。

■この企業の最新の分析はこちら → https://bm.sp-21.com/detail/E333461

- 企業の成長が無料で一目でわかる

- 上場企業4000社、非上場企業1000社の最新の分析結果