脱炭素と罰則強化が商用車市場に与える影響

トヨタ自動車とダイムラー・トラックが、傘下の日野自動車と三菱ふそうの経営統合に最終合意した背景には、脱炭素時代における強い危機意識がある。商用車市場は今、環境対応のスピードが企業の生死を左右する局面に突入している。

欧州連合(EU)は2030年までにCO₂排出量を2019年比で45%削減、2040年には90%削減という高水準の目標を設定しており、未達成時には罰金という厳しいペナルティが科される。グローバル市場で競争を維持するためには、各社とも猶予が許されない状況にある。

日野の不祥事と技術・財務面の限界

その中で、日野自動車は依然として過去の不祥事の影響を引きずっている。2022年に発覚した排ガスおよび燃費試験における不正行為を受け、一部エンジンの型式指定は今なお再取得できておらず、2024年5月には一部車種の出荷再開も断念した。環境対応技術の開発は急務であるものの、EVやFCVといった次世代車の開発投資には、自社単独での対応が困難な状況だ。トヨタもまた「支援には限界がある」と認めるに至っている。

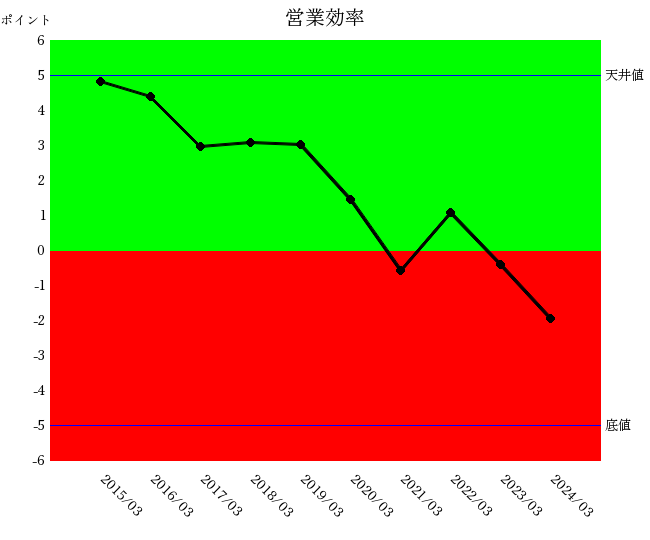

財務指標が示す経営の厳しさ

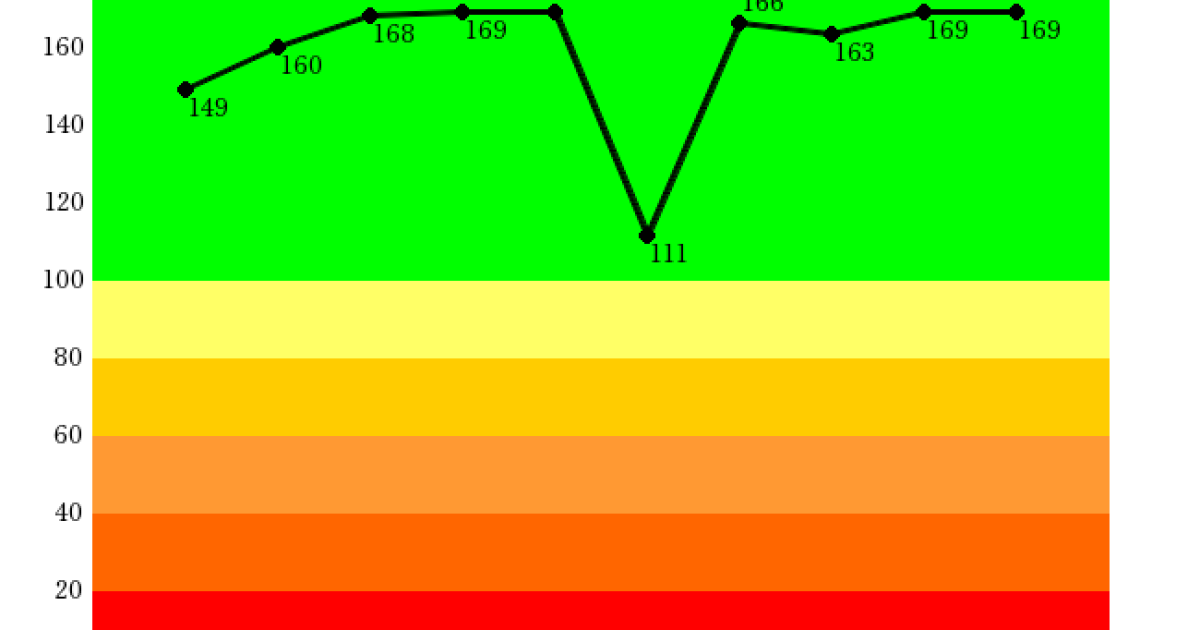

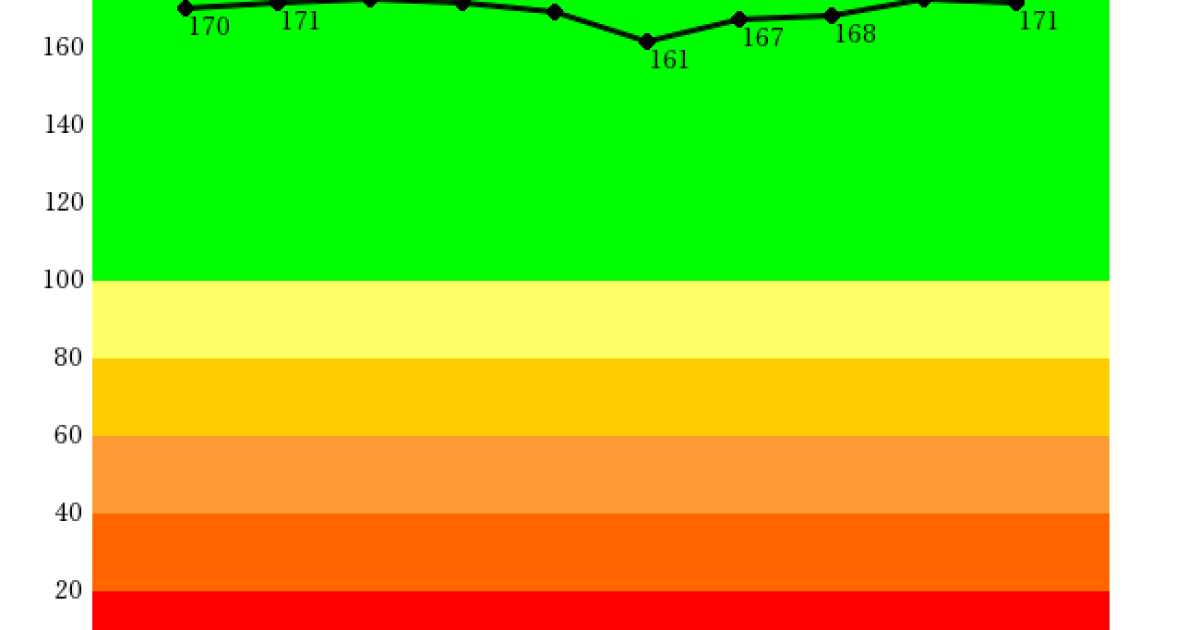

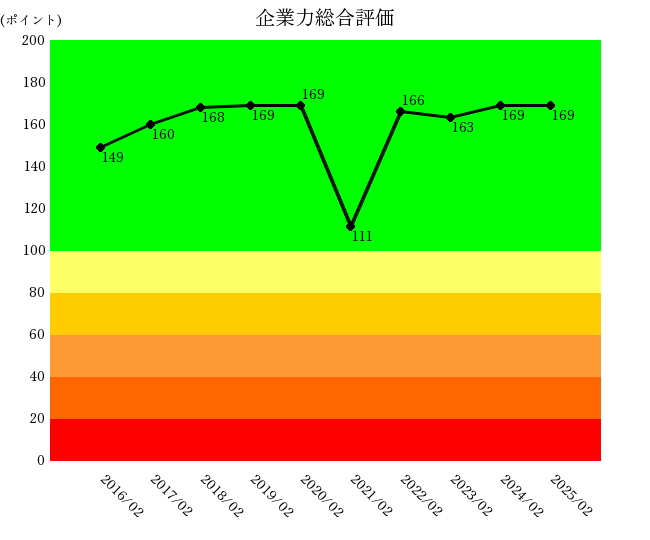

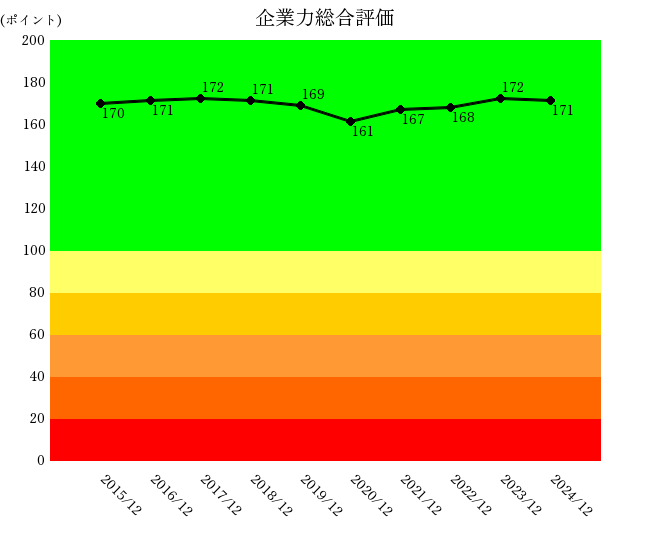

財務面に目を転じても、日野の厳しい実態は明らかだ。企業力の総合評価は2024年に「黄信号」圏へ突入。

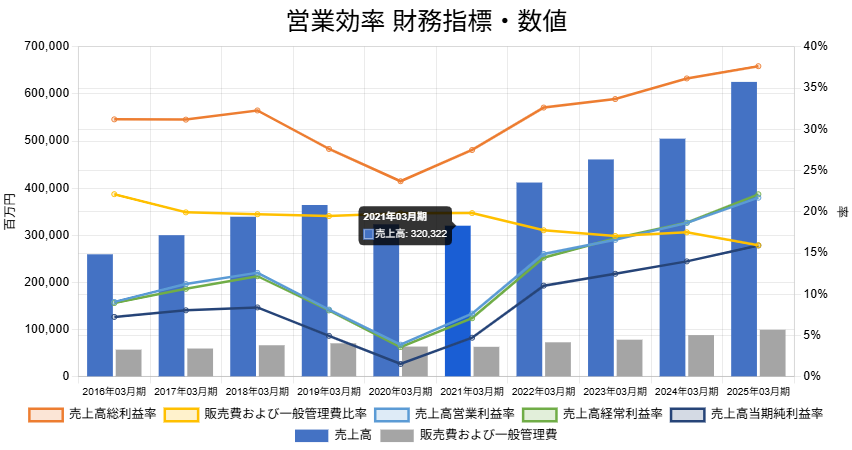

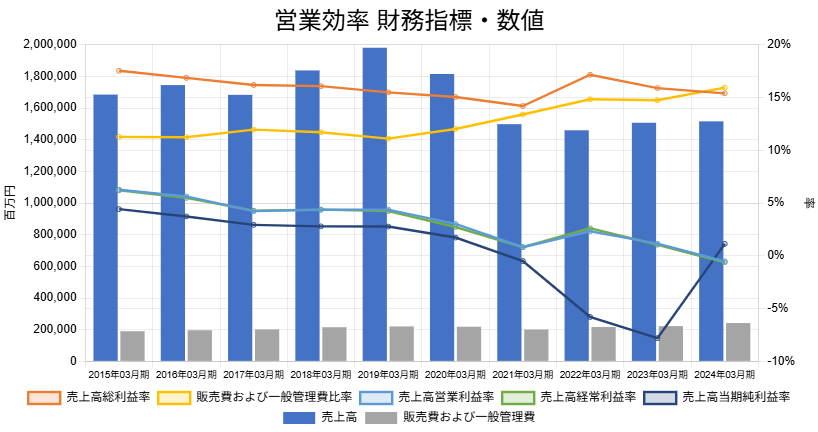

営業効率は2021年に赤色ゾーンへと転落し、翌期に一度は持ち直したが、2023年以降は再び悪化している。

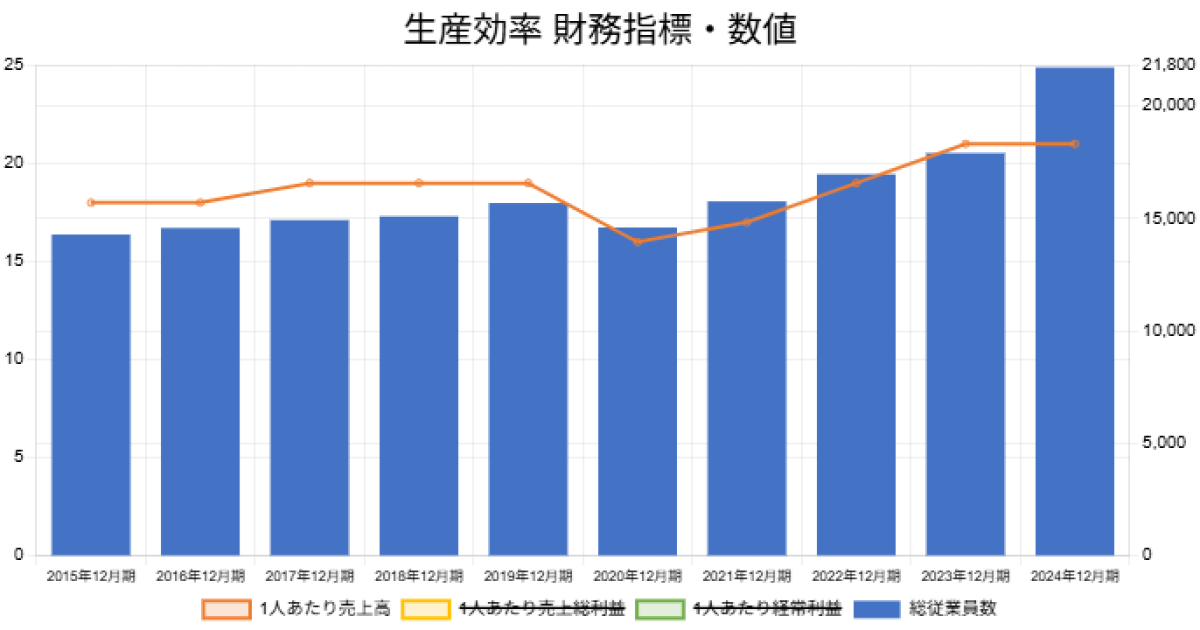

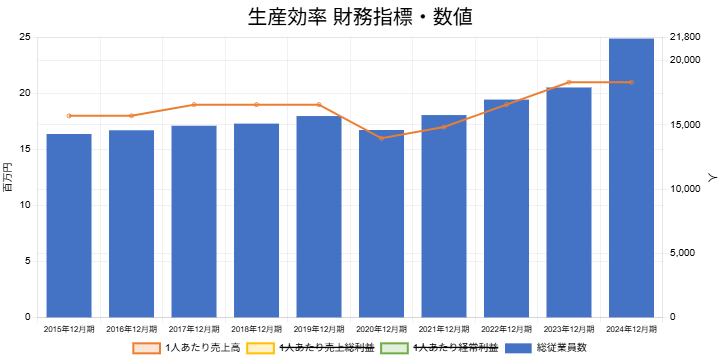

売上高総利益率(オレンジ)や売上高販管費比率(黄)も、2020年以降は9年連続で悪化傾向を示し、減収減益の流れが鮮明だ。それにもかかわらず、従業員数は高止まりしており、固定費構造の見直しは道半ばである。

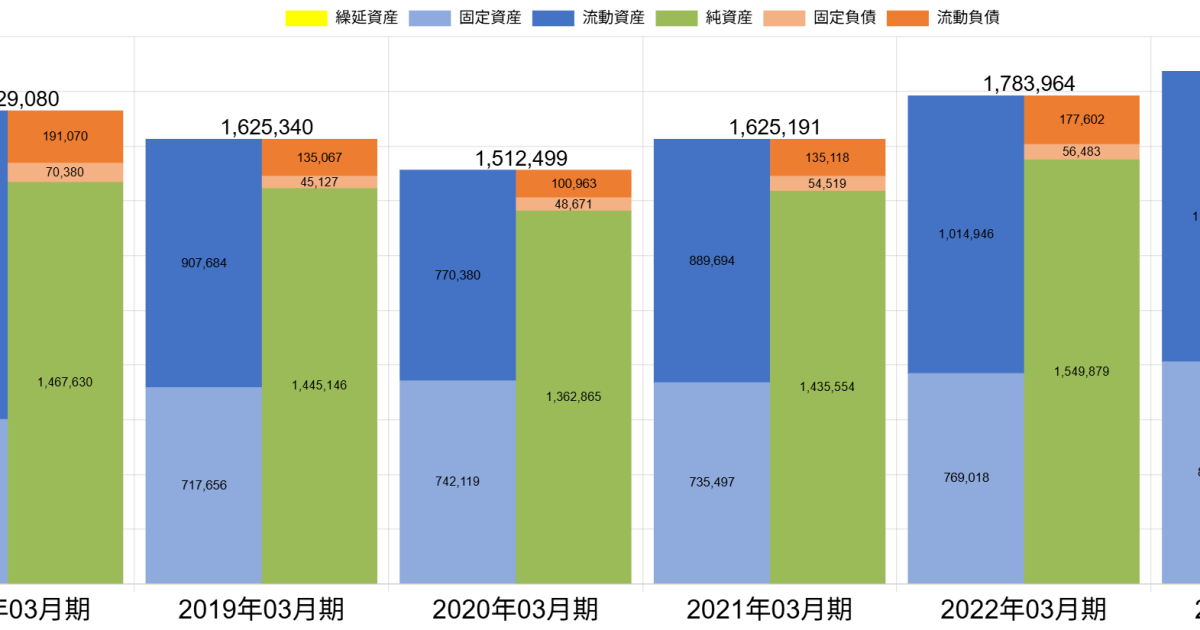

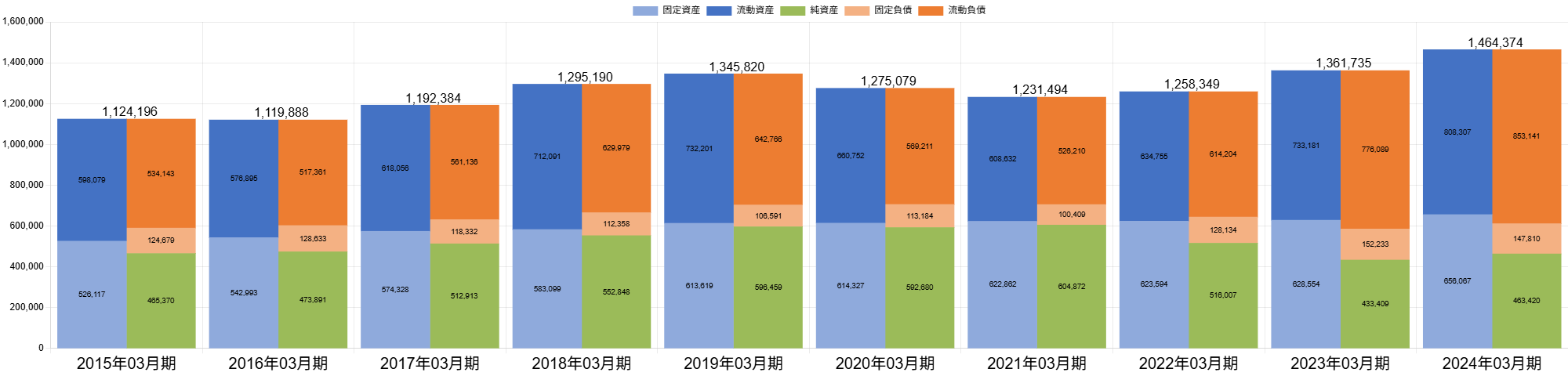

バランスシートを見ても、慎重な経営姿勢はうかがえるものの、純資産(緑)は微減に転じており、内部留保の目減りが進んでいる状況である。

トヨタグループ離脱の意味と統合の行方

こうした背景のもとで実施される今回の統合により、日野はトヨタグループの持分法適用対象から外れる。これは、財務リスクの切り離しと、グループ本体の健全性維持を両立させる戦略的な一手であり、表面的な“救済”にとどまらない「計数戦略」としての意義がある。

新たに誕生する日野・ふそう連合は、2026年4月の上場を目指す。欧州・中国・米国の新興商用車勢が次世代技術でしのぎを削る中、この2年でいかに実用技術へと昇華させられるかが、統合の成否を左右する。

この再編は、単なる国内再生策ではなく、日欧の連携によるグローバルな挑戦であり、商用車産業の未来をも左右する分水嶺となる可能性を孕んでいる。

■この企業の最新の分析はこちら → https://bm.sp-21.com/detail/E02146

- 企業の成長が無料で一目でわかる

- 上場企業4000社、非上場企業1000社の最新の分析結果