かつて世界を魅了した「G-SHOCK」。その象徴的ブランドを生んだカシオ計算機が、いま株式市場で苦戦を強いられています。背景にあるのは、時計事業への依存と海外売上比率の高さ。これらの構造は、地政学リスクや為替変動といった外部要因への脆弱性となって顕在化しています。

一方、同業他社であるセイコーグループとシチズン時計は、事業の多角化による変革を加速中です。

セイコーGは自治体や企業向けにDX事業を展開し、時計メーカーの枠を超えた存在感を確立。

シチズンは、工作機械というBtoB領域で新たな収益の柱を築きつつあります。

カシオもまた、構造転換に向けて模索を続けています。中でも注目を集めたのが、感情表現が可能なペットロボット「Moflin」。市場の関心は高かったものの、現時点では本格的な収益貢献には至っていません。

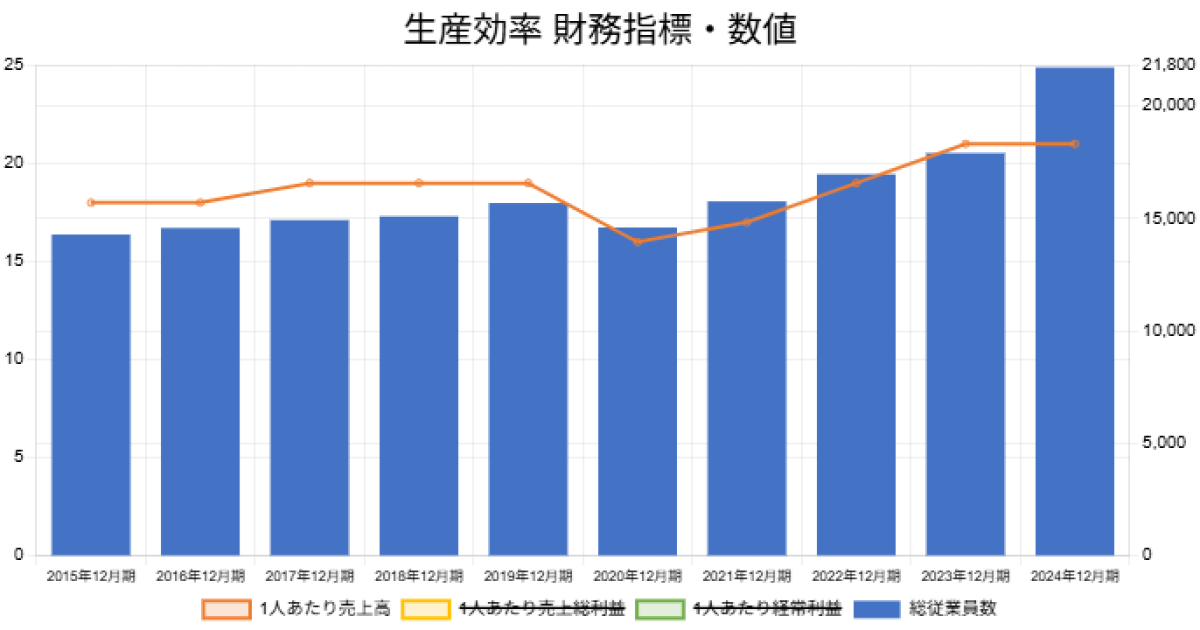

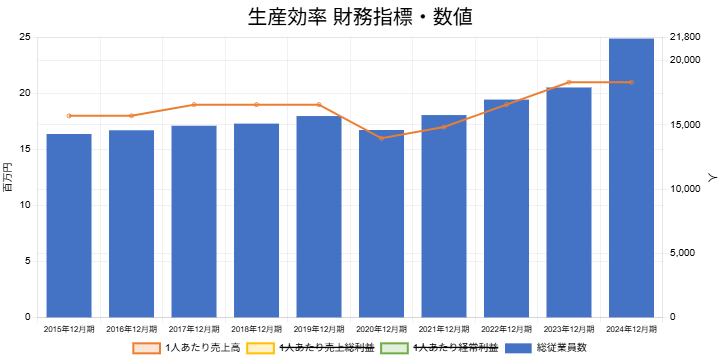

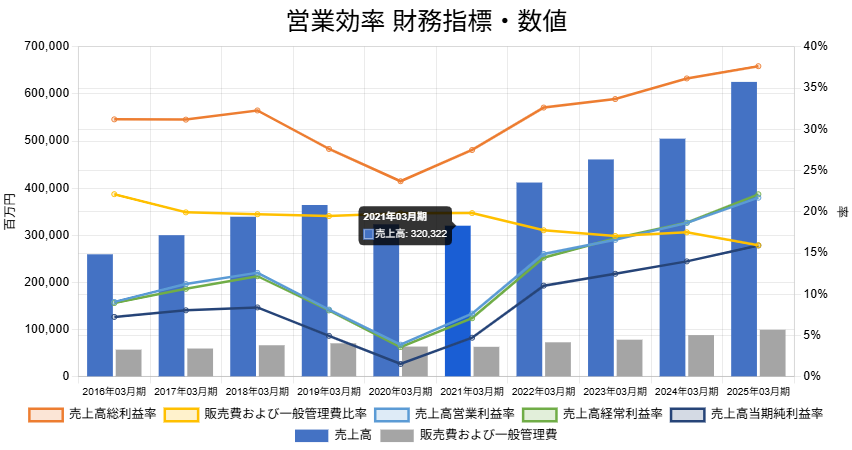

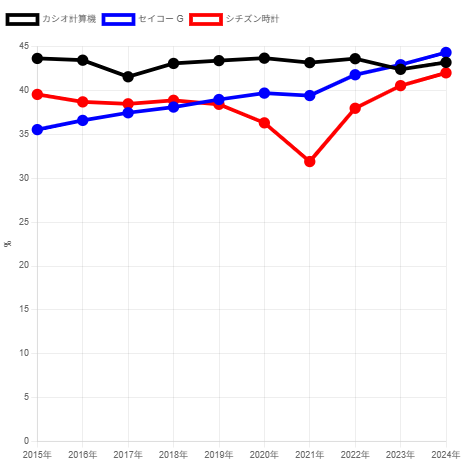

ここで、過去10期の財務データをもとに、カシオ・セイコーG・シチズンの3社比較をしてみましょう。

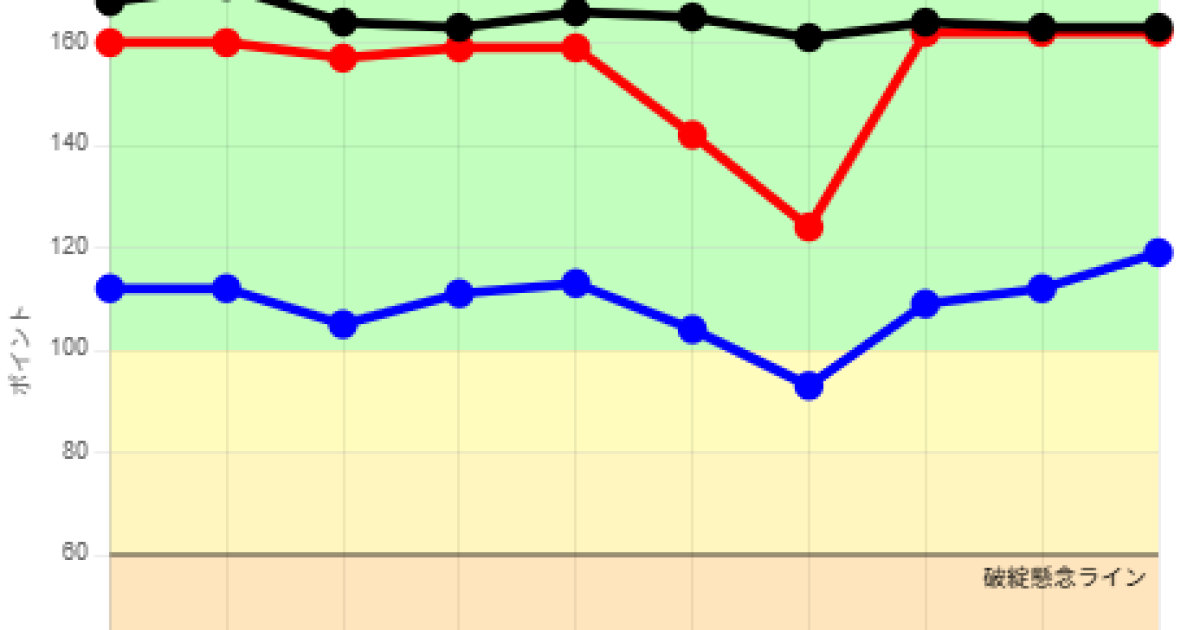

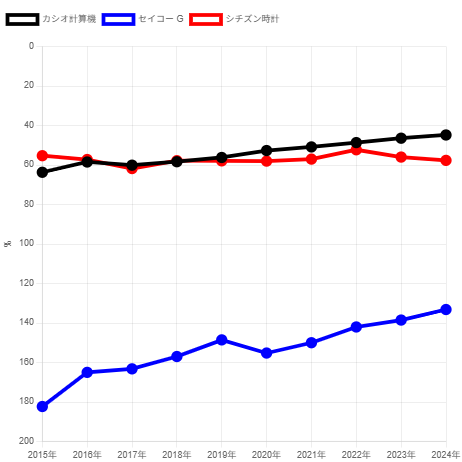

▶ 売上高総利益率

かつて優位に立っていたカシオですが、直近ではセイコーG・シチズンに追いつかれつつあります。これは、商品力や価格支配力といった競争力の接近を意味します。

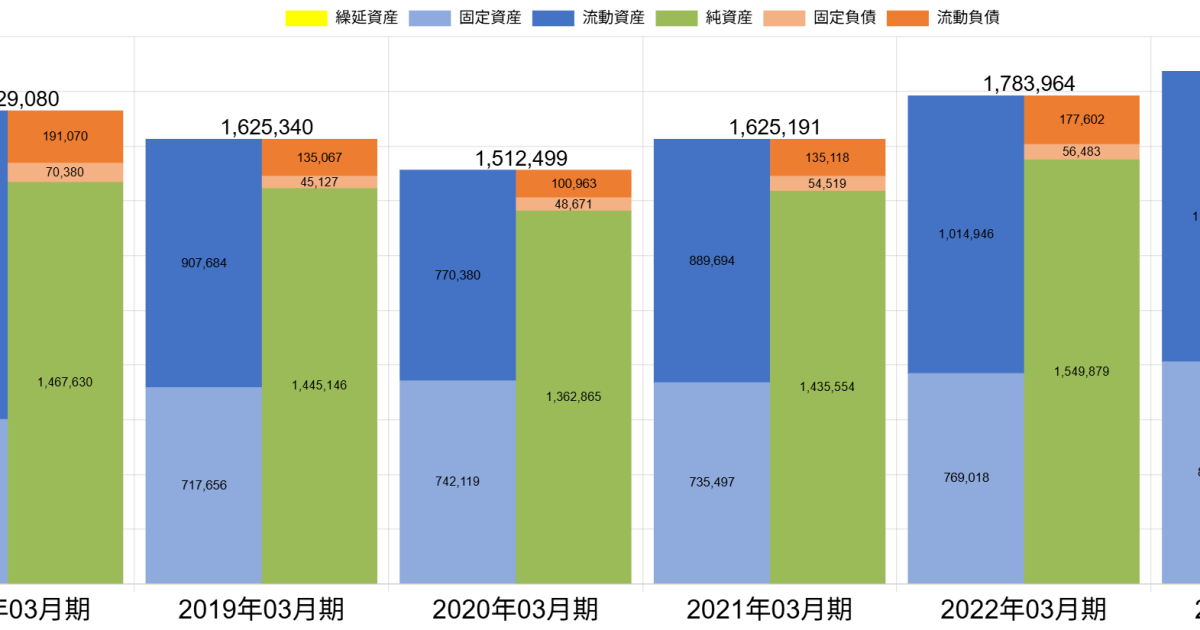

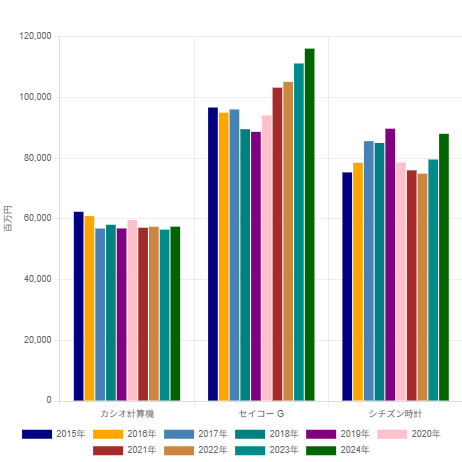

▶ 有形固定資産の推移

セイコーGは2020年以降、シチズンは2023年以降、それぞれ積極的に本業への投資を進めています。対照的にカシオは横ばい。将来に向けた打ち手が見えづらい状況が財務にも表れています。

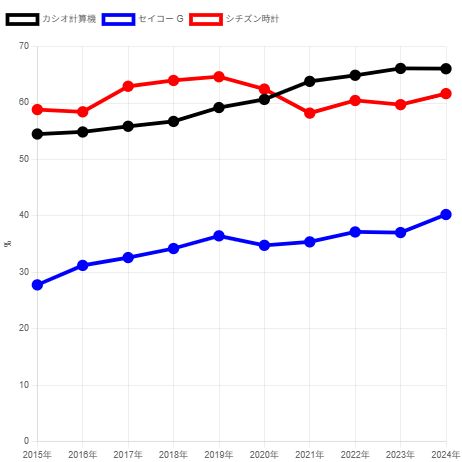

▶ 固定比率(=固定資産 ÷ 純資産)

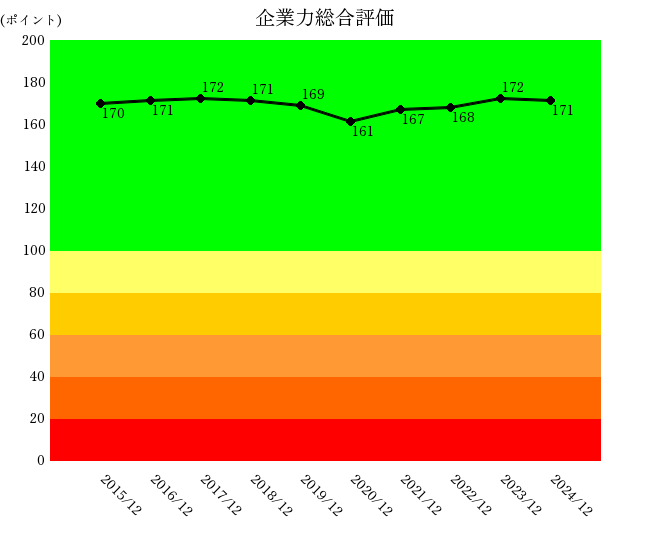

通常は低い方が財務健全性が高いとされますが、シチズンはあえて固定比率を改善せず、投資を優先。純資産の拡大と並行して成長投資を続けており、その姿勢が企業力にも反映されています。

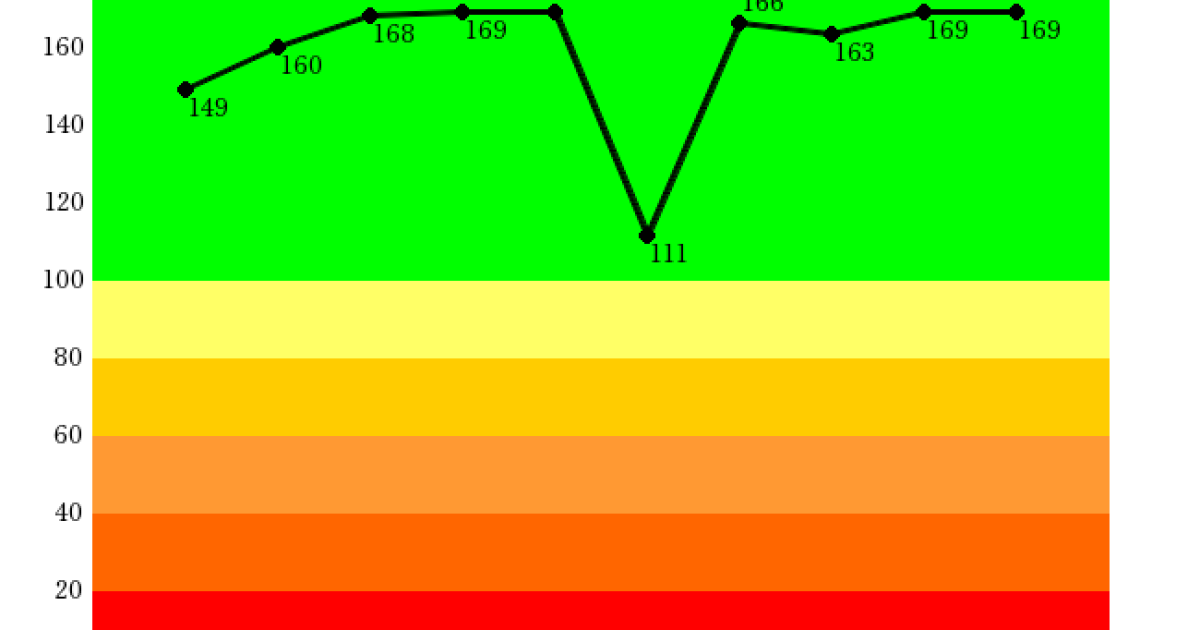

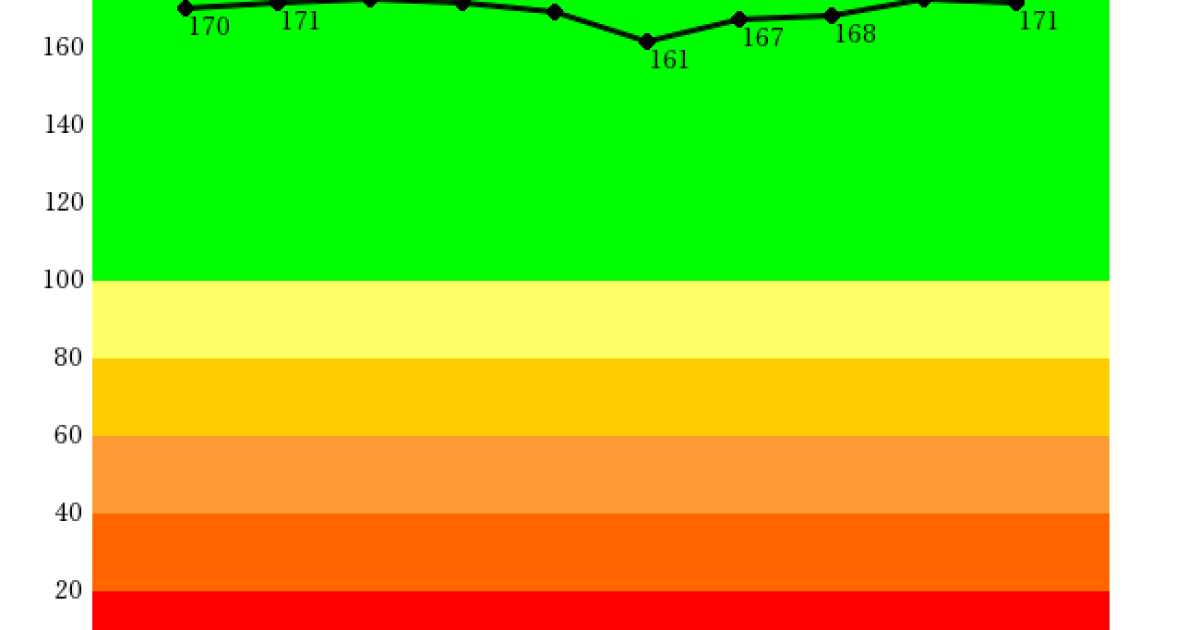

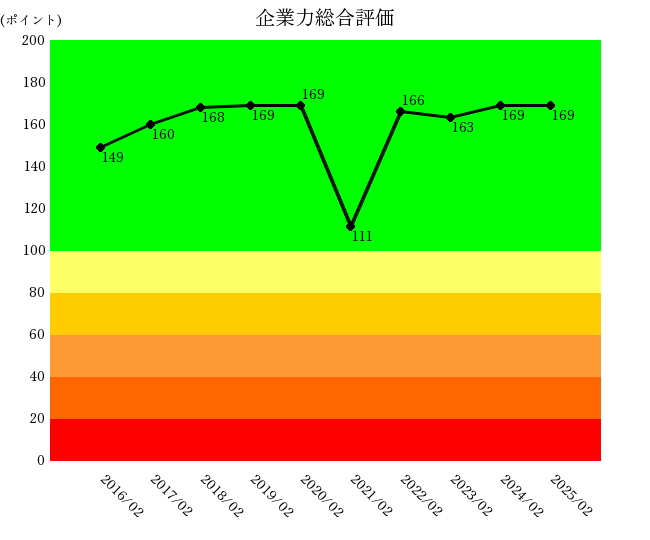

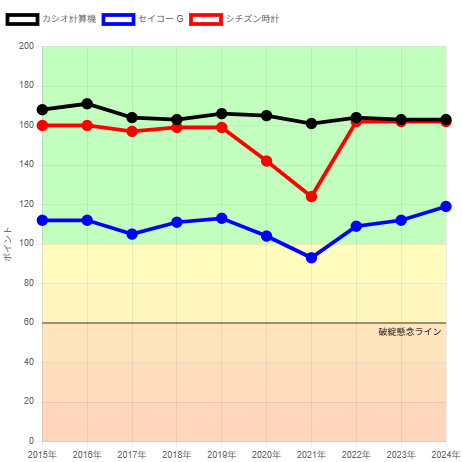

こうした定量的な動きは、「企業力総合評価」にも如実に表れています。

カシオは、競争力の相対的低下と投資テーマの欠如が重なり、財務戦略の再構築が求められる段階にあります。とはいえ、カシオにはなお潤沢な投資余力があり、次の一手次第では一気に巻き返すポテンシャルを秘めています。

「G-SHOCKの次」をどう描けるか。

“かつての王者”にふさわしい復活劇は、まだ終わっていません。

■この企業の最新の分析はこちら → https://bm.sp-21.com/detail/E01935

#カシオの現在地 #E03024 #GSHOCKの次 #セイコーの変革 #シチズンの投資戦略 #財務分析 #企業比較 #成長戦略

- 企業の成長が無料で一目でわかる

- 上場企業4000社、非上場企業1000社の最新の分析結果